Sciences informatiques et sciences humaines et sociales : un champ foisonnant de collaborations

#INTERDISCIPLINARITÉS

Au-delà des collaborations inter-sciences humaines et sociales qui sont fortement attendues, les relations que les sciences humaines et sociales entretiennent avec les autres sciences ont aujourd’hui toute l’attention de CNRS Sciences humaines & sociales. De tels travaux interdisciplinaires ou pluridisciplinaires semblent émerger naturellement pour nombre de collègues, mais requièrent attention et soutien pour se développer.

Parmi l’ensemble des sciences avec lesquelles nous pouvons nouer des collaborations, les sciences informatiques occupent aujourd’hui une place particulière tant elles sont nombreuses et dynamiques. Nous avons voulu ici donner un aperçu de leur richesse et de leur variété, en particulier thématiques : de la place des outils d’aide à la décision dans les domaines juridique et judiciaire à celle de la nature en ville, de l’apprentissage du langage par les bébés aux données architecturales et patrimoniales, des réseaux et de l’IA à l’information géographique, les informaticiens collaborent avec des juristes, des géographes, des architectes, des linguistes ou des économistes, entre autres. Ces recherches sont développées dans le cadre de réseaux, d’équipes PRIME, de direction de thèse 80 Prime, ou de projet financé par la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI) du CNRS dans le cadre d’appels à projets thématiques, ce qui montre la diversité des dispositifs du CNRS qui peuvent être concrètement déployés pour soutenir l’interdisciplinarité. Il faut ici souligner combien les sciences informatiques sont demandeuses de ces collaborations, et partagent avec les sciences humaines et sociales le souci de ne pas être instrumentalisées. Elles désirent participer à des consortium de recherche pour s’attaquer à des verrous scientifiques collectivement construits, et non simplement pour « faire joli », pour « donner la parole aux gens » ou pour faire tourner des analyses de données. Au sein des sociétés contemporaines où les enjeux du numérique, de l’intelligence artificielle, des données massives sont cruciaux et ouvrent des possibles parfois vertigineux, il est impératif que ces collaborations équilibrées s’épanouissent et se développent pour le plus grand bénéfice de tous et toutes.

Territoires en évolution et analyse transversales interdisciplinaires multi-échelles - TEATIME

Le projet TEATIME, fruit de deux ans de collaboration, a récemment obtenu le label PRIME de la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI) du CNRS. Il rassemble des chercheurs et chercheuses, ingénieures et doctorantes du laboratoire Modèles et simulations pour l'Architecture et le Patrimoine (MAP, UPR2002, CNRS) et du Laboratoire d'informatique en image et systèmes d'information (LIRIS, UMR5205, CNRS / INSA Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1), spécialisés respectivement dans les sciences du patrimoine et l'informatique.

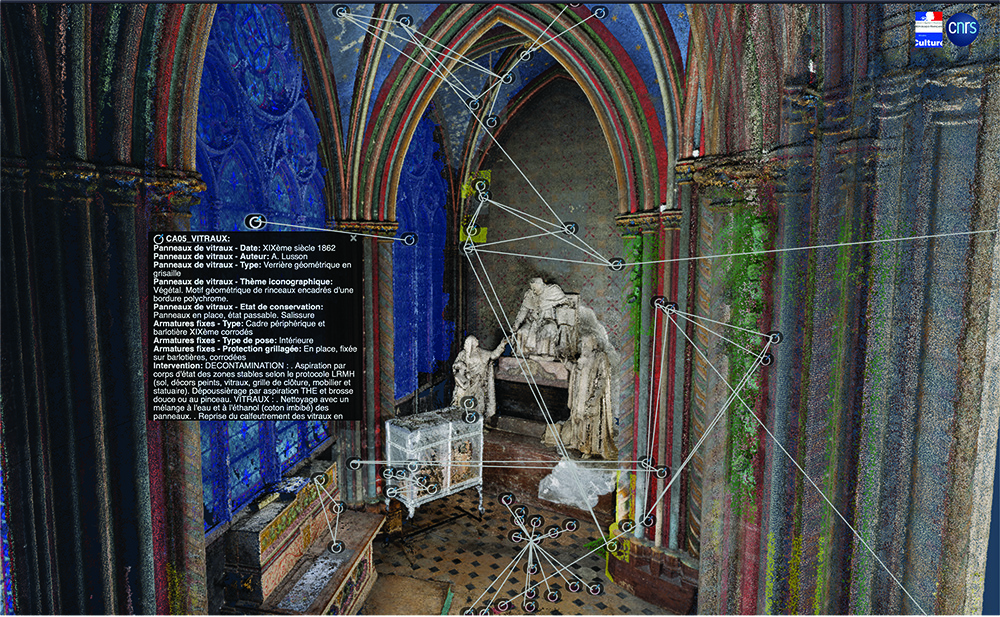

TEATIME se concentre sur l'étude des territoires à différentes échelles et sur leurs transformations, en mettant l'accent sur le patrimoine bâti où les données numériques sont devenues incontournables grâce à leur triple capacité : enregistrer les objets d'étude, faciliter l'expression de leur complexité, et rendre plus visibles les interprétations issues de divers points de vue.

Les données patrimoniales évoluent non seulement dans l'espace (3D) et le temps (4D), mais font également référence à de nombreuses dimensions thématiques (nD). L'exploitation de ces corpus multidimensionnels nD offre un grand potentiel pour l'analyse scientifique, aidant à la compréhension et à la prise de décision dans des cas complexes impliquant de multiples acteurs. Le projet soulève plusieurs questions : Comment les différentes disciplines abordent-elles un même objet patrimonial ? Quelles échelles sont privilégiées ? Peut-on identifier des corrélations entre des observations issues de disciplines distinctes ?

Dans un contexte fortement pluridisciplinaire, ce partenariat PRIME permet de faire converger des approches centrées sur les connaissances et sur les données. L'objectif est de développer de nouvelles méthodologies capables de mettre en relation des données quantitatives caractérisant un objet patrimonial avec des données qualitatives représentant les connaissances associées. En s'appuyant sur les données issues du chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, le projet se concentre particulièrement sur les modes de représentation de ces très riches corpus nD, en exploitant conjointement des graphes de connaissances et des modalités de navigation dans l'espace, le temps, mais aussi la sémantique en s'appuyant sur une visualisation 3D.

Porteurs : Violette Abergel, violette.abergel@cnrs.fr, Modèles et simulations pour l'Architecture et le Patrimoine (MAP) ; Gilles Gesquière, Gilles.Gesquiere@univ-lyon2.fr, Laboratoire d'informatique en image et systèmes d'information

© V. ABERGEL/R. ROUSSEL/MAP/ACMH/Chantier Scientifique Notre-Dame de Paris/Ministère de la culture/CNRS, 2024

Le GDR Internet, IA et Société, un réseau à la croisée des sciences humaines et sociales et des sciences informatiques

Le numérique et les réseaux sont des objets de recherche tant pour les SHS que pour les sciences informatiques. Le GDR Internet, IA et Société, un réseau de recherche pluridisciplinaire créé en 2020 et hébergé au Centre Internet et Société (UPR2000, CNRS), fédère 750 membres de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) et de la société civile (associations, entreprises, institutions publiques) travaillant sur les implications sociales, politiques, économiques et juridiques des technologies de l’information, de l’Intelligence Artificielle et du numérique.

Le GDR structure ses activités autour de trois axes :

IA et SHS

On y aborde des questions telles que les risques algorithmiques des plateformes, la prédiction et la personnalisation algorithmiques, les opportunités mais aussi les risques de manipulation et de substitution à la prise de décision humaine ; on analyse également dans quelle mesure l’IA devient un outil qui structure et informe des domaines comme la création artistique et culturelle, la santé, l’éducation ou la justice.

Politiques et régulation des réseaux

Les questions de gouvernance, de surveillance et de régulation de l’Internet et des réseaux voient des poussées de centralisation, de marchandisation et de privatisation s’opposer à des modèles d’ouverture, de distribution, de production de communs numériques. Cet axe explore les systèmes normatifs qui informent le réseau des réseaux, de la loi à la technique, du marché aux usages et aux communautés informelles.

Un Internet inclusif et durable

De l’étude des structures de pouvoir qui contribuent à renforcer les inégalités à celles qui permettent des dynamiques de participation en ligne, de la prise en compte de la matérialité du numérique, des thématiques de genre à l’exploration des impacts du numérique sur l’environnement ou le patrimoine, cet axe explore la variété et la pluralité de l’Internet et les stratégies mises en œuvre pour les sauvegarder et les améliorer.

Le GDR a vocation à assurer un lien avec le réseau international des Centres Internet et Société et à identifier les questions de recherche émergentes, dans un dialogue sciences sociales-sciences informatiques, et science-société. Parmi ses productions, on compte des séries de séminaires, des réponses à des consultations de la Commission Européenne sur des projets de régulation, un ouvrage collectif et une collaboration naissante avec le GDR Sécurité informatique.

Porteuses : Mélanie Dulong de Rosnay, melanie.dulong@cnrs.fr, Francesca Musiani, francesca.musiani@cnrs.fr, Centre Internet et Société

Le projet LangDev, l’interdisciplinarité au service des connaissances sur le développement précoce des fonctions langagières

Pendant que la course aux données et aux capacités de calcul fait rage afin de doter les IAs génératives de capacités langagières, les enfants du monde entier apprennent à parler, en quelques années, et avec leur seul cerveau et l’environnement qui les entoure. Les mécanismes linguistiques, biologiques et sociaux à l’origine de cet exploit du quotidien, réalisé avec des ressources infimes en regard des modèles artificiels suscités, restent mal compris. Le développement langagier des bébés dépend de facteurs internes, liés notamment à la maturation cérébrale, et externes, issus de leur environnement linguistique. L’interaction entre ces deux facteurs est cruciale pour mieux comprendre l’acquisition du langage, mais encore peu explorée en raison de sa complexité interdisciplinaire. Le projet LangDev relève ce défi en étudiant simultanément des données linguistiques cérébrales, comportementales et environnementales collectées dans le cadre du projet.

Au sein du Laboratoire Parole et Langage (LPL, UMR7309, CNRS / AMU), des chercheurs et chercheuses ont analysé la manière dont les bébés perçoivent les sons de la parole et comment leur environnement influence cet apprentissage. Ils ont mesuré l’activité cérébrale des bébés pendant les deux premières années de vie, en réponse aux sons de parole aux niveaux sous-corticaux (traitement acoustique) et corticaux (traitements phonétique et phonologique), selon une granularité temporelle fine. Les résultats ancrés dans des paradigmes et des analyses de pointe confirment et précisent de quelle manière ces traitements changent au cours des deux premières années de vie.

En parallèle, les environnements sonores des bébés ont été étudiés au travers d’un nouveau corpus unique de 10 000 heures d’enregistrements recueilli au sein des familles. Ces données permettent d’évaluer l’exposition au langage, les vocalisations des bébés et les interactions linguistiques. Les premières analyses ont permis de confirmer l’importance de la « boucle sociale » dans la production du langage des bébés1. À ce stade, des analyses préliminaires montrent des corrélations significatives entre les mesures neurophysiologiques et environnementales. Ce travail unique, par son ampleur et sa cohérence dans la population étudiée, ouvre la voie à une meilleure compréhension de la dynamique complexe entre inné et acquis.

Porteurs : Clément François, Clement.francois@cnrs.fr, Estelle Hervé, estelle.herv@orange.fr, Laurent Prévot, laurent.prevot@univ-amu.fr, Laboratoire Parole et Langage

L’expérience de la nature dans les environnements urbains virtuels : analyses et applications à la conception de projets urbains durables - NatUrVi, et Cadre de Raisonnement Numérique sur les Nouveaux Enjeux Environnementaux et Politiques liés à la Transition Numérique en Milieu Urbain - EXPLAINER

La recherche architecturale et urbaine entretient des liens anciens avec les sciences informatiques. Dans l’équipe CRENAU2 du laboratoire Ambiances Architectures Urbanités (AAU, UMR1563, CNRS / École nationale supérieure d'architecture de Nantes / École Centrale de Nantes / École nationale supérieure d'architecture de Grenoble / Université Grenoble Alpes), de tels liens entre architectes, urbanistes et informaticiens existent depuis les années 1980. Ils se sont développés autour des enjeux liés à l’analyse, la conception et la simulation des environnements construits, épousant les attentes de leurs époques et les évolutions conceptuelles et techniques des deux champs. Une forte acculturation réciproque s’est développée, amplifiée notamment par l’accueil d’informaticiens au sein du CRENAU.

Deux projets récents soutenus par le CNRS illustrent ces liens. NatUrVi, le premier3, porte sur le rôle des petits espaces de nature en ville en termes de restauration psychologique. La collaboration a conduit à un ensemble d’expérimentations de situations réelles transposées dans des environnements virtuels pour étudier rigoureusement leurs effets en dissociant les variables. L’autre projet4, EXPLAINER, porte sur les flux de données numériques dans les environnements urbains, un objet souvent impensé par les aménageurs. La collaboration consiste à « plonger » une technologie innovante conçue par les informaticiens et électroniciens dans des environnements urbains simulés. Ce projet permet d’esquisser des réponses au double enjeu de réduction de l’empreinte carbone des flux numériques et de souveraineté des données5.

Porteurs : Daniel Siret, daniel.siret@crenau.archi.fr, Ambiances Architectures Urbanités (AAU-CRENAU) ; Franck Mars, franck.mars@ls2n.fr, Laboratoire des sciences du numérique à Nantes (projet NATURVI) ; Abdoulaye Gamatié, abdoulaye.gamatie@lirmm.fr, Laboratoire d'informatique de robotique et de microelectronique de montpellier (projet EXPLAINER)

© Pooria Baniadam AAU-CRENAU

AlgoJust - Quelle place pour les outils d'aide à la décision dans le domaine juridique et judiciaire ?

Le projet Algojust (composés d’informaticiens, d’informaticiennes et de juristes) vise à interroger la place des outils d’aide à la décision issus de l’intelligence artificielle dans le contexte juridique et judiciaire. Il part du constat que le droit fournit un contexte d'application des techniques d’IA dans lequel, plus encore que dans d'autres contextes, la composante explicative accompagnant les décisions est essentielle. Non seulement elle revêt une importance particulière au moment du rendu d'un jugement, afin que les éléments menant à la prise de décision puisse être explicités et rendus opposables à celles et ceux sur lesquels s'applique la décision, dans une perspective d'acceptabilité de la décision publique. Mais elle est également importante si l’on veut que les praticiens et praticiennes (juristes, juges, avocats) puissent s'emparer réellement et en pleine conscience des outils proposés dans leur travail de mise en œuvre du droit, afin de les remettre au centre de l'expertise dans l'utilisation de ces outils.

C’est dans cette perspective que le projet a été amené à explorer deux pistes. La première a consisté à s’appuyer sur un cadre d’argumentation formelle (ASPIC+) pour représenter le raisonnement des juges. Cette approche exige notamment de modéliser les liens de causalité utilisés dans le raisonnement de manière explicite, permettant d’articuler faits et preuves de manière fine et ainsi d’identifier les arguments décisifs dans la prise de décision. La seconde piste s’appuie sur un recueil de décisions liées à la question de la prestation compensatoire dans des cas de divorce et a adapté une approche dite multi-critères afin de déterminer quelles variables représentant ces affaires sont prépondérantes dans la détermination du montant. L’intérêt de l’approche multi-critères est de dépasser l’indépendance généralement supposée des différentes variables pour mettre en évidence des combinaisons de facteurs qui sont liées à la prise de décision.

Porteur : Fabien Tarissan, fabien.tarissan@ens-paris-saclay.fr, Institut des sciences sociales du politique (ISP, UMR7220, CNRS / ENS Paris Saclay / Université Paris Nanterre)

Aller plus loin

Notes

- Hervé E., François C., Prevot L. 2024, Daily auditory environments in French-speaking infants: A longitudinal dataset, in Workshop on Cognitive Modeling and Computational Linguistics, Association for Computational Linguistics.

- Centre de recherche nantais architectures urbanités (CRENAU), équipe du laboratoire Ambiances Architectures Urbanités, École nationale supérieure d’architecture de Nantes et École Centrale de Nantes.

- Projet NatUrVi (80PRIME 2021) entre le laboratoire AAU et le Laboratoire des sciences du numérique de Nantes (LS2N, UMR6004, CNRS / École Centrale de Nantes / Nantes Université). Thèse de Pooria Baniadam : Experience of Nature in Virtual Urban Environments, commencée en janvier 2022 au sein de AAU sous la codirection de Daniel Siret et Ignacio Requena (AAU), Franck Mars et Jean-Marie Normand (LS2N).

- Projet EXPLAINER (80PRIME 2023) entre le Laboratoire d'informatique de robotique et de microélectronique de Montpellier (LIRMM, UMR5506, CNRS / Université de Montpellier) et l’équipe CRENAU du laboratoire AAU. Thèse de Justin Chikhaoui : Modélisation et analyse du potentiel d’intégration massive de technologies numérique dans les territoires urbains, commencée en octobre 2023 au LIRMM sous la codirection d’Abdoulaye Gamatié (LIRMM), Thomas Leduc et Daniel Siret (AAU).

- Gamatié A., Leduc T., Siret D., Sassatelli G., Robert M. 2023, A model-based approach to addressing energy demand in sustainable urban systems, Sustainable Computing: Informatics and Systems, 37(3), 100844. DOI: 10.1016/j.suscom.2022.100844