Des scientifiques engagés au côté du dispositif FR-Alert

En France, depuis juin 2022, le dispositif FR-Alert permet aux autorités préfectorales d'envoyer des notifications ou des SMS sur les téléphones portables des individus situés dans une zone de danger. Deux ans et demi après son déploiement, le dispositif a été testé à l’occasion de 245 exercices et 63 alertes réelles ont été diffusées. Fait plus inédit : des scientifiques accompagnent les autorités pour structurer le contenu des messages et collectent des données sur les réactions des populations à la réception des messages lors d’exercices. Et leurs résultats pourraient bien contribuer à faire en sorte que « votre téléphone puisse vous sauver la vie ! »

Quelques rappels contextuels

Déployé en France depuis juin 2022, FR-Alert est le nouveau dispositif d’alerte et d’information des populations. Ce dispositif permet de prévenir les individus situés dans une zone de danger via différents outils — des notifications sonores s’affichant sur l’écran des téléphones, des SMS, ou la diffusion du signal sonore des sirènes, outils historiquement déployés depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale —, ces outils étant interfacés sur une seule et même plateforme. Cette solution vient notamment répondre à une directive européenne, qui a imposé fin 2018 à l’ensemble des États membres de l’Union européenne l’obligation de déployer une solution capable d’envoyer des alertes sur les téléphones portables. La France va même au-delà de cette injonction car le dispositif couvre les outre-mer, où des alertes ont d’ailleurs récemment été envoyées, pour annoncer le passage des cyclones Chido puis Dilékédi à Mayotte, avec des messages en français et en shimahoré.

Une volonté de fédérer des aspects scientifiques, techniques, opérationnels

Dans le cadre du projet ANR Cap-4-Multi-Can’Alert (2020-2021) financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le Secrétariat général de la défense et sécurité nationale (SGDSN), un consortium composé de scientifiques, de techniciens et de consultants en gestion de crise a eu l’occasion de travailler sur la faisabilité technique et sur les attentes sociales en matière d’alerte multicanale à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP). Fort des résultats obtenus, les scientifiques impliqués — parmi lesquels des chercheurs du laboratoire Études des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace (ESPACE, UMR7300, CNRS / Avignon Université / Aix-Marseille Université / Université Côte d’Azur)[1] — ont élargi leurs questionnements de recherche en impliquant de nouvelles disciplines, et des conventions annuelles (2022, 2023, 2024) ont été signées avec le ministère de l’Intérieur. L’équipe projet est désormais composée de géographes, designers, psychologues et linguistes, dont l’expertise est reconnue à la fois à l’échelle nationale (avec l’obtention du prix « Apport de la recherche sur les crises de sécurité civile » au 16eForum d’information risques majeurs en 2023) ou internationale (leurs travaux étant présentés lors des conférences organisées par l’EENA, The European Emergence Number Association).

Des exercices progressivement généralisés sur tout le territoire national

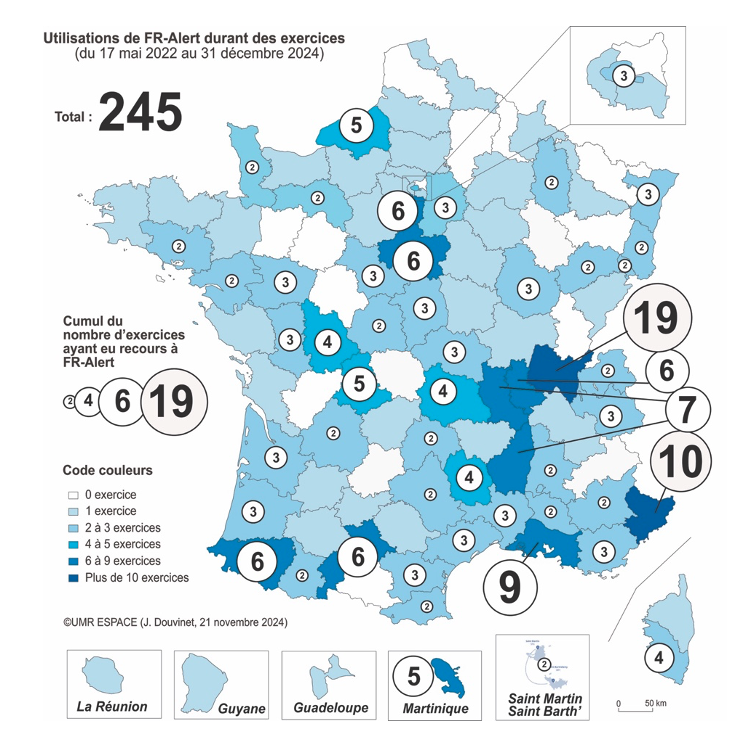

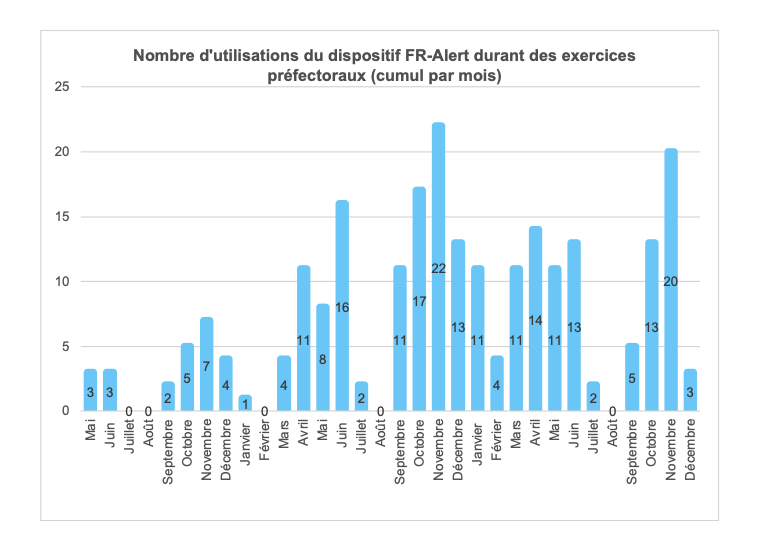

Une partie de l’équipe recense le nombre d’exercices préfectoraux ayant eu recours à FR-Alert, depuis le premier exercice qui a eu lieu le 17 mai 2022 dans le département des Bouches-du-Rhône, lors d’un exercice européen de sécurité civile appelée DOMINO. Fin 2024, la plupart des préfectures a réalisé un voire deux exercices (Figure 1), mais dans certains départements, le nombre d’exercices dépasse la dizaine, avec un maximum de dix-huit dans l’Ain (où des exercices sont régulièrement organisés localement, avant tout pour sensibiliser sur l’outil). Le dispositif a été testé pour différents dangers (61 % pour des incidents de nature industriel, 15 % pour des inondations, 13 % pour des ruptures de barrage…), dans différents contextes (milieu rural, zone urbaine dense, zone industrielle, autour de sites nucléaires) et selon différents scénarios. La fréquence des exercices s’est accélérée : le nombre d’utilisations est passé de 22 en 2022, à 103 en 2023 puis 120 en 2024. Ce constat s’explique en partie par la tenue d’exercices dans le cadre d’actions relevant de la Journée nationale de la résilience. Des exercices sont aussi progressivement réalisés en Outre-mer (à la Réunion le 15 décembre 2022 et en Martinique le 19 octobre 2023). Mais on peut encore s’attendre à une augmentation significative de ce bilan car l’infrastructure est presque totalement opérationnelle partout.

Une expertise scientifique sollicitée pour optimiser le contenu des messages

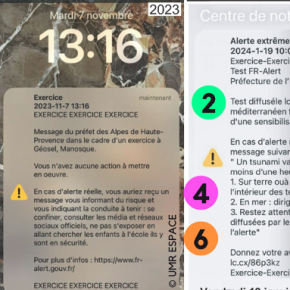

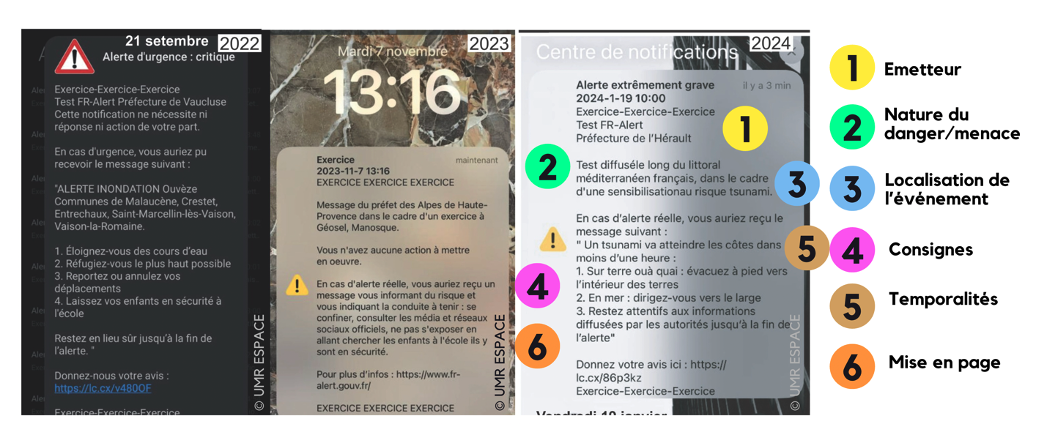

Une autre partie de l’équipe s’est intéressé au contenu des alertes et à la façon dont il faudrait rédiger les contenus des messages pour en maximiser les effets, et inciter les populations à adopter les consignes mentionnées[2]. Les messages préformatés résultent d’échanges avec les acteurs opérationnels et de la prise en compte de contraintes techniques. Ils se structurent néanmoins autour de six invariants :

le nom de l’émetteur,

la nature du danger (avec les impacts potentiels),

la localisation de la zone concernée,

la temporalité,

les consignes,

un lien complémentaire (un site internet par exemple).

Certains invariants sont ajustables à la situation réelle, mais le fait d’utiliser cette trame doit à la fois permettre de gagner du temps (en cas d’urgence), et de créer une sorte d’habitude de lecture chez les personnes recevant le message (Figure 2). Si le message doit être compris par un enfant de 11 à 12 ans, le choix des mots (pour décrire certains aléas), la description des lieux ou la personnalisation des consignes sont pour autant des pistes encore investiguées et étudiées à ce jour. L’analyse du contenu textuel des 245 notifications et des 63 alertes réelles montre que la nature de l’événement et les consignes sont présentes dans 82 % des messages, alors que la temporalité (11 %) et la localisation (17 %) sont plus souvent oubliés.

Des publics également sollicités pour mieux appréhender leur perception

En complément, l’équipe a aussi collecté les avis de plusieurs milliers de personnes ayant reçu une ou plusieurs notifications d’exercices. Pour cela, un lien internet court renvoyant vers un questionnaire en ligne a été intégré dans le contenu des messages, avec l’accord des autorités. Ce protocole présente certains biais : seuls les individus qui ont reçu une notification, qui l’ont lue sans l’effacer, qui l’ont retrouvée dans l’historique, et qui ont accepté de cliquer sur le lien URL, ont pu répondre au questionnaire (après avoir certifié leur consentement, libre et éclairé). Les déclarations d’intention ne peuvent pas non plus présager de comportements identiques en situation d’alerte réelle. En dépit de ces limites, inhérentes à toute expérimentation, 46 217 réponses anonymes ont été collectées durant 115 exercices (à la date du 24 janvier 2025).

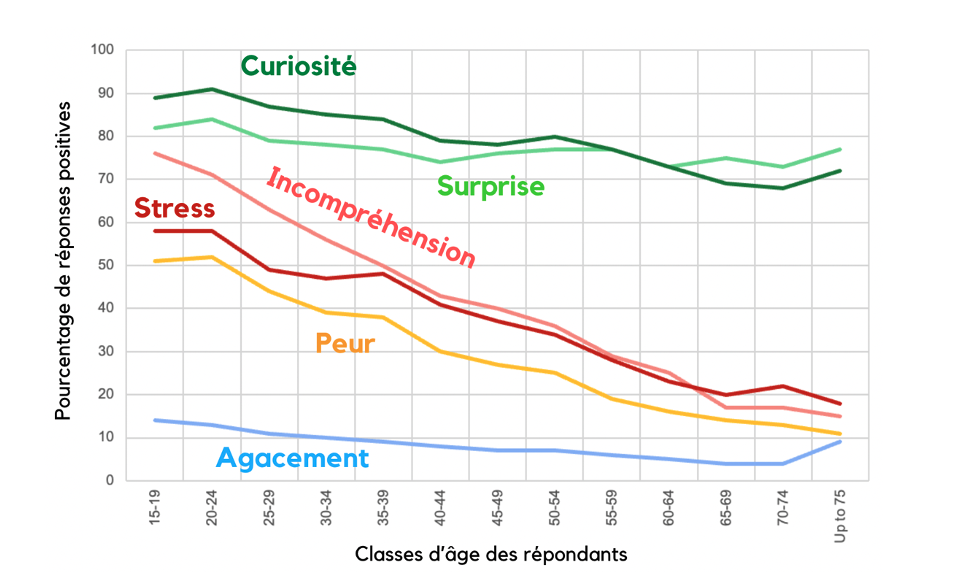

L’âge est l’un des facteurs explicatifs le plus surprenant, qui influence le ressenti à la réception des notifications (Figure 3) et l’importance accordée aux invariants. Alors que la curiosité et la surprise obtiennent des taux de réponses positives dépassant 80 % dans toutes les tranches d’âge, 58 % des moins de 25 ans déclarent avoir éprouvé du stress, 57 % de la peur et 76 % admettent même ne pas avoir compris l’origine des notifications. La sonnerie est très souvent à l’origine des avis négatifs les plus virulents. Les répondants âgés de plus de 60 ans déclarent en revanche un niveau de stress, d’incompréhension et de peur bien plus faibles (moins de 20 %). Le croisement avec les variables socio-démographiques confirme que l’inquiétude et la peur sont inversement proportionnelles à l’âge, ce qui pourrait être le signe d’une maturité face au stress, ou le résultat d’expériences répétitives de crises[3].

Des commentaires libres à l’origine de nouvelles propositions

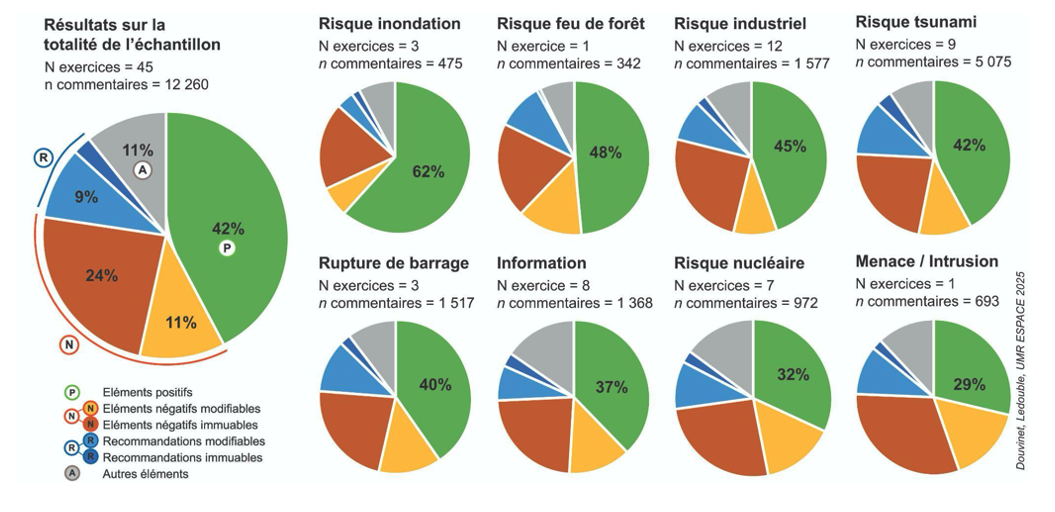

Les répondants pouvaient par ailleurs laisser un commentaire libre à la fin du questionnaire. L’analyse de 12 260 commentaires (collectés sur une sélection de 45 exercices) montre que 42 % des avis sont positifs, 34 % sont négatifs, 12 % renvoient à des recommandations et 11 % sont neutres (Figure 4). Les avis positifs saluent la démarche et la qualité des contenus textuels. À l’opposé, les commentaires négatifs se concentrent sur des aspects non modifiables (faisant référence au son strident de la notification ou évoquant des problèmes de réception dans leur entourage), ou sur des aspects modifiables tels que le manque de précision dans la description des lieux ou les consignes). Les recommandations évoquent différentes pistes de réflexions, comme le fait d’adapter les consignes par rapport à la distance du danger. D’autres relèvent d’aspects techniques compliqués à modifier comme le fait d’insérer le logo FR-Alert à la place du symbole d’alarme, symbolisé par un triangle (il faudrait pour y arriver avoir l’accord des concepteurs des téléphones). Des analyses complémentaires révèlent par ailleurs des écarts selon la nature du danger : les risques plus courants ou visuellement plus perceptibles (tels que les feux de forêt et les inondations) ont généré davantage d’avis positifs par rapport aux risques liés aux activités nucléaires ou à la rupture d’un barrage. Les répondants ayant déclaré avoir été informés des exercices en amont ont émis seulement 2,7 % d’avis négatifs, et le niveau de stress et de peur baisse de plus de 15 points de pourcentage. Le niveau de surprise baisse même de façon considérable (plus de 40 points de pourcentage). Il convient donc d’organiser régulièrement des exercices.

Une enquête nationale confortant le besoin d’acculturation

Grâce au projet Alert-KNOW, financé en parallèle par la Fondation MAIF pour la recherche et l’Association française de prévention contre les catastrophes naturelles et technologiques (AFPNCT) sur la période 2023-2025, une enquête nationale a été menée avec l’Institut de sondage IPSOS du 8 au 17 octobre 2024 (juste avant les inondations survenues dans plusieurs départements). Les réponses de 3 120 personnes, représentatives de la population en France hexagonale et dans les outre-mer, ont apporté des enseignements complémentaires. À la question « Pour vous, qu’est-ce qui caractérise le plus l’efficacité d’une alerte ? », la première réponse est la rapidité de diffusion de l’alerte (37 %). Viennent ensuite des instructions claires sur les actions à entreprendre (14 %), les détails donnés sur la nature du danger (13 %), la précision de la localisation des zones touchées à l'aide d'une carte (13 %), la confiance envers l’émetteur (10 %), des précisions sur ce qu'il ne faut absolument pas faire (7 %) et, enfin, le juste ciblage des personnes alertées (6 %). 48 % des français ont déjà entendu parler de FR-Alert mais seulement 22 % indiquent savoir précisément de quoi il s’agit. Huit français sur dix aimeraient surtout avoir plus d’informations au sujet du dispositif, ce qui montre la marge de progression et le besoin de poursuivre les efforts d’acculturation et de sensibilisation.

Des effets spatiaux à mieux appréhender

Une autre partie de l’équipe tente de spatialiser la réception des messages. La technologie qui est adossée à l’envoi des notifications peut générer des effets de bordure autour de la zone d’alerte dessinée. Des individus situés en dehors de la zone d’alerte pourraient ainsi recevoir les messages d’alerte. Un premier protocole a été testé dans une zone urbaine dense, lors de l’exercice tsunami organisé à Cannes le 13 avril 2023 avec la ville et la Préfecture des Alpes-Maritimes[4]. Des débordements ont été avérés puisque des notifications ont été reçues jusqu’à 900 mètres au-delà de la zone. Plus surprenant, des zones de non-réception des notifications existent au sein même du périmètre dessiné. Un protocole complémentaire a été testé lors de l’exercice organisé dans la zone industrialo-portuaire du Havre le 13 octobre 2023, avec la Préfecture de la Seine-Maritime. Les débordements apparaissent ainsi importants quand le nombre d’antennes des opérateurs de téléphonie est réduit, alors qu’en zone urbaine dense, ces débordements sont plus limités. Les scientifiques cherchent alors à mieux mesurer ces continuités / discontinuités spatiales, tout en sachant que la portée de la diffusion cellulaire fait appel à des algorithmes confidentiels et propres à chaque opérateur de téléphonie.

Enseignements et perspectives

Le partage d’informations et les retours d’expérience, mutualisant les aspects opérationnels, techniques et scientifiques, ont permis à l’ensemble des parties prenantes d’avancer ensemble. Les retours des publics sollicités ont également permis de confirmer l’importance de structurer le contenu des messages et d’identifier des consignes qu’il faudrait inclure, indépendamment de la nature du danger. Un exemple est l’ajout d’une consigne destinée aux parents par rapport à leurs enfants (« Laissez vos enfants à l’école, ils y sont en sécurité »), ou une consigne qui recommande d’appeler les secours uniquement en cas d’urgence. En tous cas, cette recherche revêt une singularité inédite à l’échelle de l’Union européenne : de nombreux pays ont déployé des solutions d’alerte par téléphonie mobile pour respecter la directive européenne, sans avoir écouté ou récolté l’avis des publics mobilisés, ni tenir compte des préconisations scientifiques. Et des événements survenus récemment (par exemple les inondations survenues à Valence en Espagne les 29 et 30 octobre 2024, ou les incendies de forêt en Grèce en juillet 2024) ont montré toute l’importance d’envoyer des alertes claires, compréhensibles et dans les temps.

Johnny Douvinet, Esteban Bopp, Karine Emsellem, Pierre Foulquier, Maé Gallet, Béatrice Gisclard, Delphine Grancher, Hélène Ledouble, Matthieu Péroche, Mianglay Rakoto, Solène Roucour, Karine Weiss, Mélodie Delamare, Eric Daudé.

[1] En plus du laboratoire ESPACE, l’équipe rassemble des scientifiques de l’UPR CHROME (Université de Nîmes), le laboratoire PROJEKT (Université de Nîmes), le Laboratoire de géographie physique : environnements quaternaires et actuels (LGP, UMR8591, CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Paris-Est Créteil), le Laboratoire de géographie et d’aménagement de Montpellier (LAGAM, Université Paul Valéry Montpellier) et le laboratoire Langages, littératures, civilisations et sociétés (BABEL, Université de Toulon).

[2] Douvinet J., Foulquier P., Moutard R. 2023, Premiers retours sur FR-Alert : quelle perception des notifications par la population ?, Institut des risques majeurs.

Douvinet J., Rakoto M. Grancher D., Daudé E., Moutard R. 2023, Évaluer le contenu des notifications d’alerte diffusées en France via FR-Alert® : enjeux scientifiques et retombées opérationnelles, Netcom, 37 (3-4).

[3] Douvinet J., Ledouble H., Emsellem K., Gallet M. 2025, Analyser la perception des alertes par les populations : questionnements empiriques, enjeux scientifiques et retombées opérationnelles, Dossier n°64, « La communication des risques : questions empiriques et enjeux épistémologiques », Étude de communication.

[4] Douvinet J., Bopp E., Vignal M., Foulquier P., César A. 2023, Quand la recherche accompagne les acteurs de l’alerte institutionnelle en France : entre science, expertise et médiation, Annales de géographie, 753, 25-47.