Les institutions : des outils pour résoudre les défis de la coopération

Les institutions sont essentielles à la coopération humaine, mais elles reposent sur un paradoxe : conçues pour faciliter la coopération, elles dépendent elles-mêmes de la coopération de leurs membres. Comme l’exprimait déjà Juvénal : « Qui gardera les gardiens ? » Une équipe interdisciplinaire, combinant biologie évolutive et sciences sociales, s’est penchée sur cette question dans une étude récemment publiée dans PNAS.

Les institutions sont au cœur de nos sociétés. Elles nous incitent souvent à agir pour le bien commun, en récompensant les comportements altruistes et en sanctionnant les abus. Grâce à elles, des inconnus peuvent collaborer pour préserver des ressources communes ou faire fonctionner des systèmes aussi complexes qu'un État de droit.

Mais les institutions reposent sur une contradiction : conçues pour inciter à la coopération, elles dépendent elles-mêmes de comportements coopératifs. Une institution dont les membres privilégient leur intérêt personnel ou cèdent à la corruption devient incapable de remplir sa mission. Comment les institutions parviennent-elles à promouvoir la coopération tout en reposant sur elle ?

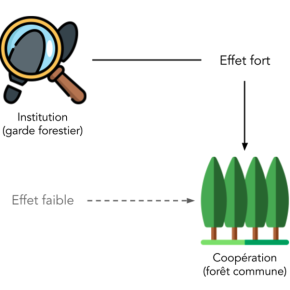

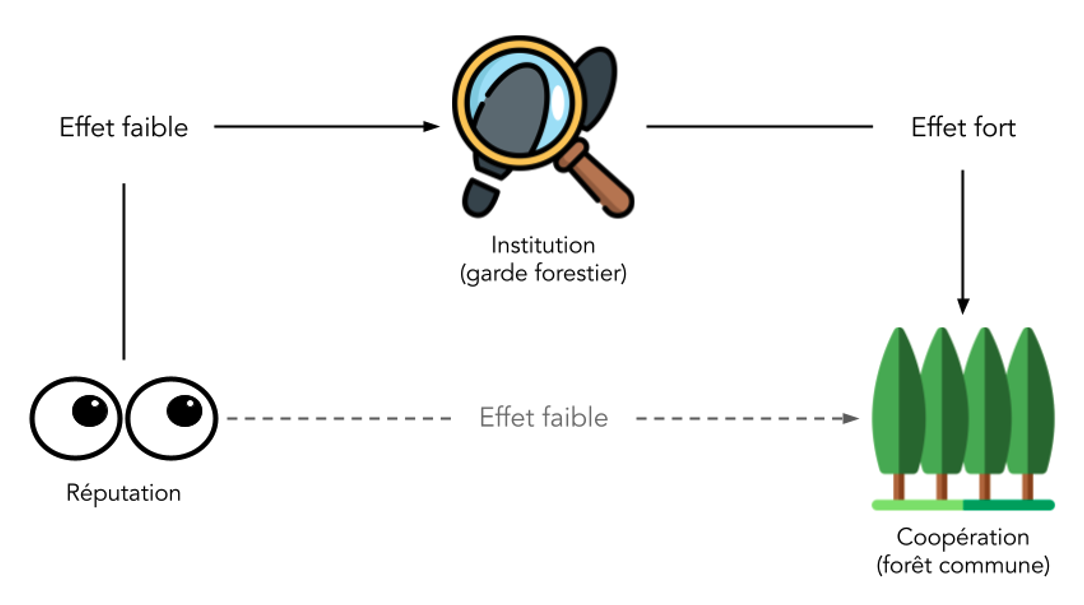

À l’aide d’un modèle mathématique, une équipe de scientifiques du Max Planck Institute for Evolutionary Biology, de l'Institute for Advanced Studies à Toulouse et de l’Institut Jean-Nicod (IJN, UMR8129, CNRS / ENS-PSL) montre que les institutions agissent comme des leviers sociaux. À l'image d’un levier mécanique capable de soulever une charge lourde avec un effort minimal, les institutions amplifient une force psychologique universelle mais modeste : le désir de préserver sa bonne réputation. Ce mécanisme produit un effet puissant, incitant les individus à coopérer au maximum.

Prenons l’exemple d’un garde forestier chargé de protéger une forêt commune. Sans surveillance, chaque utilisateur a intérêt à exploiter un peu plus que sa part, ce qui conduit à la destruction de la forêt : c’est la tragédie des communs. En instituant un garde chargé de surveiller et de sanctionner les abus, la communauté peut éviter ce problème. Mais cette solution repose sur une condition clef : l’intégrité du garde. Un garde corrompu, qui accepte des pots-de-vin ou détourne son rôle à des fins personnelles, rendrait l’institution inefficace.

C’est ici qu’intervient la réputation. Le garde forestier est plus facilement observé que n’importe quel utilisateur de la forêt, et sa mission est simple : protéger l’intérêt collectif. Toute tricherie ou tout abus de pouvoir pourrait lui faire perdre son poste, son statut et la confiance de la communauté. En d’autres termes, l’institution « garde forestier » agit comme une technologie sociale ingénieuse : le simple souci du garde forestier de préserver sa bonne réputation génère un effet amplifié, incitant la communauté entière à coopérer pour préserver la forêt.

Crédit image : icônes (loupe et forêt) désignées par Freepik - www.freepik.com.

Référence

Lie-Panis J., Fitouchi L., Baumard N., André J. 2025, The social leverage effect: Institutions transform weak reputation effects into strong incentives for cooperation, Proceedings of the National Academy of Sciences 121 (51) e2408802121.