MAF : Migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France

#VIE DES RÉSEAUX

Créé en octobre 2019 et hébergé au sein du Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (Cermes3, UMR8211, CNRS / Inserm / Université Paris Cité), le réseau de recherche pluridisciplinaire Migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France (MAF) réunit des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les migrations en provenance de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, à partir d'études et enquêtes menées en France.

Pluridisciplinaire, ce réseau accueille des chercheurs et chercheuses issus de diverses disciplines : sociologie, anthropologie, histoire, géographie, économie, science politique, études asiatiques, études chinoises, médecine ou encore santé publique.

À ce jour, les trente-huit membres du MAF sont institutionnellement affiliés à différents établissements, non seulement en France (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Grand Est), mais également aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Thaïlande et en Chine.

Genèse et objectifs

À l’occasion du tour du CNRS en 80 jours, en juin 2019, un événement intitulé « Des Asiatiques en Île-de-France : nouveaux regards, nouvelles images » s’est organisé à l’Institut d'études avancées de Paris, avec les soutiens du CNRS, de la Mairie de Paris, de l’Institut Convergences Migrations, et du Cermes3. La parole était donnée aux chercheurs et chercheuses travaillant sur des immigrations asiatiques en France, ainsi qu’aux citoyennes issus de ces populations et témoins des évolutions récentes de ces immigrations. Deux thèmes phares, « Participations politiques et citoyenneté » et « Transmissions, générations et mémoire », ont suscité des discussions vives et passionnantes entre le milieu académique et les milieux associatif, artistique et politique. Après cet événement, une dizaine de chercheurs et chercheuses participants, de différents statuts professionnels et établissements de recherche, ont souhaité continuer à échanger entre eux, tout en prêtant attention à l’articulation « Science-Société ». Ces échanges commencés autour de l’événement ont constitué la pierre angulaire du réseau MAF.

Le réseau MAF a un double objectif : d’une part, favoriser le dialogue et les coopérations nationales et internationales entre chercheurs et chercheuses issus de différents domaines de recherche et disciplines ; d’autre part, promouvoir les échanges entre le monde de la recherche scientifique et la société (acteurs et actrices associatifs et territoriaux, médias, acteurs et actrices du monde artistique, de l’enseignement, grand public, etc.).

Les membres du MAF sont réunis autour de leur intérêt commun pour des migrations asiatiques présentes sur le sol français et souhaitent ainsi construire un espace d'échanges scientifiques permettant de partager les orientations théoriques et méthodologiques suivantes :

- Une intention de multiplier les regards, les concepts et de déconstruire l’hégémonie occidentalo-centrée des analyses des phénomènes migratoires en provenance de l'Asie de l'Est et du Sud-est. Les membres du réseau proposent de prendre au sérieux les contextes socio-historico-économico-politiques des pays d’origine et de déconstruire des approches culturalistes et culturalisantes, des différentes formes d’orientalisme, d’essentialisme scientifique et d’injustice épistémologique.

- Une posture réflexive dans l’utilisation des concepts théoriques, dans la construction des dispositifs d’enquête et dans l’analyse des rapports d’enquête. Ayant pour beaucoup d’entre eux une origine asiatique, les membres du réseau tiennent à objectiver leurs regards, situés à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la population étudiée et à mener de façon collective des réflexions sur l’apport des chercheurs et chercheuses issus de l’immigration à la production des connaissances sur les populations dont ils et elles sont issus. Étant parfois soumis à des formes de racialisation similaires à celles des enquêtés, ce réseau est également l’occasion d’explorer de manière réflexive la question de la racialisation au sein de l’enquête et dans la production de savoir.

- Une approche intersectionnelle dans l’étude des migrations asiatiques en France. La question raciale, au cœur des réflexions et des travaux de ce réseau est analysée et enrichie au prisme du genre, de la classe mais aussi de l’âge, de la génération migratoire, de l’origine régionale, de la sexualité ou du handicap. Encore de nos jours, l’étude des rapports sociaux de race ainsi que le concept d’intersectionnalité font face à de nombreux discours de délégitimation. L’état du débat public sur ces questions témoigne de la nécessité de produire des travaux académiques et scientifiques sur ce sujet. Pour les doctorantes, chercheurs et chercheuses s’inscrivant dans la lignée des travaux sur la racialisation des Asiatiques en France, ce réseau offre un espace de réflexion autour de questions à la fois épistémologiques et politiques.

Cinq axes de recherche

Le réseau MAF se structure autour de cinq axes de recherche : Multiplicité des positions sociales en contexte migratoire ; Racialisation, racisme et discriminations ; Familles, couples, transmissions ; Identification, appropriation et (re)socialisation ; Santé, soin, vieillissement, alimentation.

Les travaux rassemblés dans le premier axe portent sur les multiples positions sociales en contexte migratoire des primo-arrivantes d’origine asiatique et/ou des Françaises d’origine asiatique ; ils s’intéressent aux questions suivantes : les processus de reclassement et de déclassement sociaux qu’impliquent la migration ; les relations entre la mobilité sociale et la mobilité géographique ; la convertibilité des ressources et capitaux culturels, linguistiques, économiques, politiques et sociaux entre pays de départ et pays d’arrivée ; les politiques d’émigration dans les pays de départ et d’immigration dans le pays d’accueil ; les pratiques transnationales économiques, politiques et familiales.

Dans le deuxième axe « Racialisation, racisme et discriminations », les travaux traitent des processus de racialisation spécifiques aux personnes d’origine asiatique minorisées, leurs expériences vécues du racisme et des discriminations dans différents espaces sociaux (le monde du travail, l’école, les institutions de soin et de santé, l’espace public, l’espace virtuel, etc.), et leurs conscientisation et luttes contre le racisme anti-asiatique et les traitements différenciés.

L’axe 3 « Familles, couples, transmissions » regroupe des travaux portant principalement sur les dynamiques conjugales, intergénérationnelles et familiales des personnes issues des migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Il s’intéresse à la transmission intergénérationnelle des langues, mémoires, héritages culturels et pratiques éducatives ; ainsi qu’à la socialisation matrimoniale et familiale des migrantes en contexte migratoire. Les rapports sociaux de sexe, de genre, de race et de classe se situent au cœur de nos réflexions.

Les travaux rassemblés dans l’axe 4 « Identification, appropriation et (re)socialisation » ont pour point commun d’examiner les manières dont les migrantes originaires de l’Asie de l’Est et du Sud-Est et leurs descendantes cherchent leur place, leurs mots, leur identification dans le paysage social et politique de la société française. À travers différents terrains et méthodes variées, les membres du réseau analysent ici la construction multidimensionnelle d’identités individuelles et collectives ; l’auto-catégorisation aux sens d’ethnicité, de race, de classe sociale, de genre ; ainsi que le processus d’identification appréhendé à l’aune de la (re)socialisation et saisi à travers l’analyse des pratiques concrètes : expressions et engagements politiques, usages et transmissions des langues, consommations alimentaires, appropriations culturelles, stratégies de transition entrepreneuriale, etc.

Le dernier axe « Santé, soin, vieillissement, alimentation » couvre les travaux portant sur des pratiques « répétitive » et « ordinaire » dans la vie courante, qui renvoient aux questions du care et du rapport au corps en contexte migratoire, marquées par une altérité accentuée. Il est question de l’accès aux soins médicaux et paramédicaux et des pratiques de santé des migrantes tout au long de leur parcours de vie ; des conditions d’exercice des professionnelles de santé et plus largement d’acteurs et actrices du care originaires de l’Asie de l’Est et du Sud-Est ; et des consommations alimentaires en contexte migratoire et activités professionnelles sur toute la longueur de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Deux projets de recherche collectifs nés du réseau

En appui du réseau MAF, deux projets de recherche collectifs ont reçu des financements publics au cours de l’année 2020. Une quinzaine de membres du MAF sont impliqués dans ces deux projets, en tant que participantes ou membres du conseil scientifique.

Le projet de recherche MigraChiCovid (« Migrations chinoises de France face au Covid-19 : Émergence de nouvelles formes de solidarité en temps de crise ») a bénéficié d’un financement de l’Agence nationale de la Recherche (France, ANR-20-COVI-0046-01) entre 2020 et 2022. Il visait à analyser les représentations, perceptions, attitudes et pratiques relatives à la pandémie de Covid-19 au sein de la population chinoise (migrantes et descendantes) en France. Plusieurs articles scientifiques — sur le racisme anti-asiatique, la transition entrepreneuriale face à la crise, les liens sociaux en reconfiguration, les personnes âgées en temps pandémique — ont été publiés dans des revues à comité de lecture en langues anglaise, française et chinoise. En matière de valorisation scientifique auprès du grand public, l’équipe a organisé deux expositions photographiques, en octobre 2020 sur le campus CNRS Île-de-France Villejuif et au printemps 2022 au sein de l’Humathèque Condorcet. Un documentaire (84 minutes) et trois teasers, sous-titrés en français-chinois et en anglais-chinois, ont également été produits par l’équipe MigraChiCovid. Les expositions ainsi que les films documentaires sont intégralement disponibles en ligne1 et accessibles au grand public.

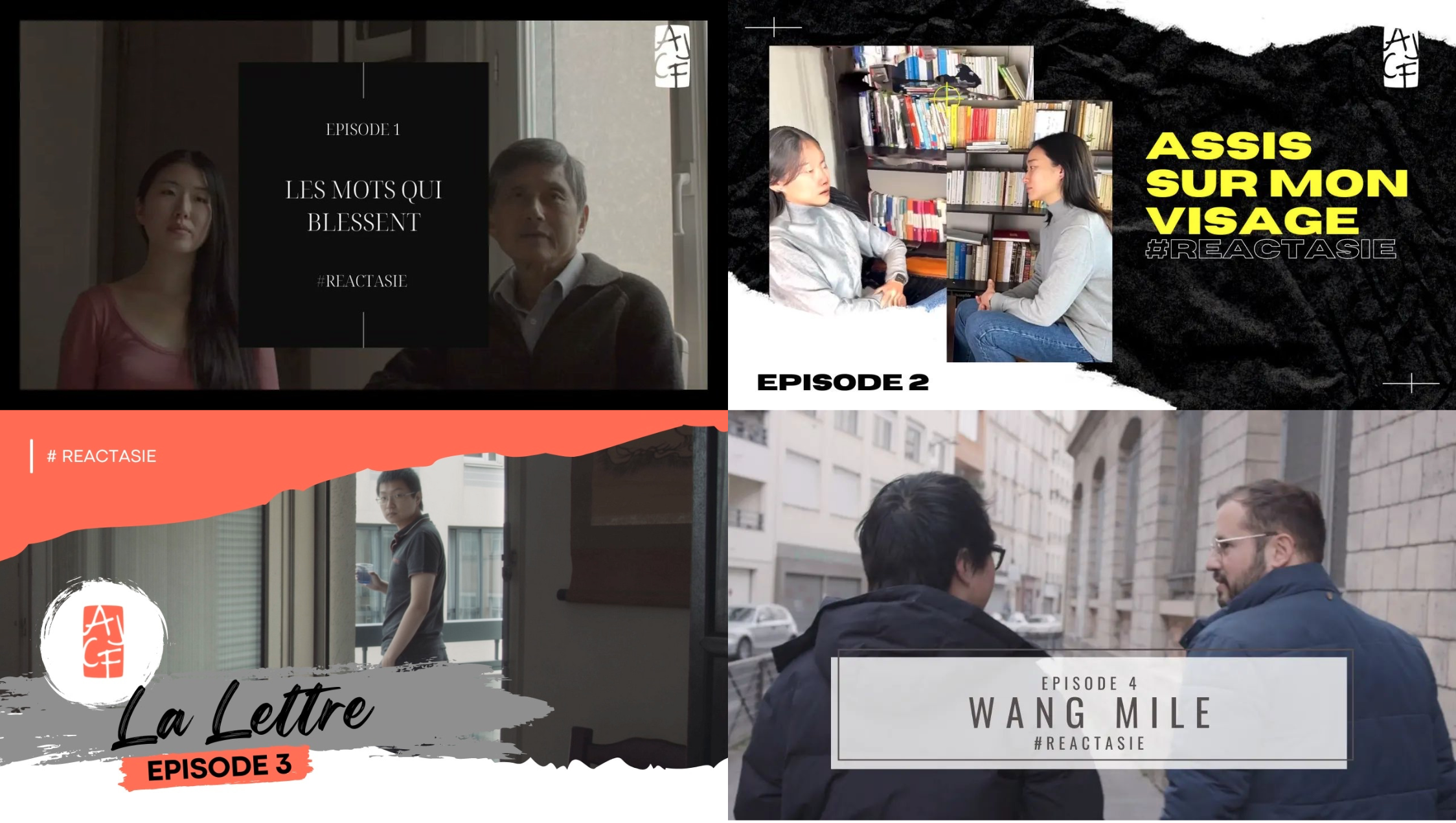

Le projet REACTAsie (« L’expérience des discriminations et du racisme des personnes d’origine asiatique — de l’Asie de l’Est et du Sud-Est — en France ») est financé par le Défenseur des droits (2020-2022). Ce projet documente les expériences de racisme et de discriminations vécues par des jeunes d’origine asiatique âgés de 20 à 35 ans, diplômés de l’enseignement supérieur. Du point de vue du statut migratoire, il inclut les primo-arrivantes et les descendantes de migrantes, de diverses origines nationales. Le projet s’appuie sur un partenariat établi entre le réseau MAF et l’Association des Jeunes Chinois de France (AJCF), en vue de mieux comprendre le racisme et les phénomènes discriminatoires contemporains qui touchent les personnes d’origine asiatique, ainsi que de mieux les combattre. Trente-deux enquêtés issus de neuf pays et régions asiatiques (Japon, Corée, Chine continentale, Vietnam, Cambodge, Laos, Philippines, Hong Kong, Taïwan) ont participé à cette enquête, actuellement en phase d’analyse et de publications scientifiques. Par ailleurs, une mini-série de cinq vidéos, à destination du grand public, a été réalisée par les membres de l’AJCF avec la collaboration de l’équipe scientifique. Il s’agit de filmer certaines personnes enquêtées afin de construire un outil de sensibilisation au racisme anti-asiatique et aux discriminations ethno-raciales, sur la base de leurs vécu et témoignage. Les quatre premiers épisodes ont été mis en ligne2 et diffusés largement.

Dans ces deux projets, comme dans d’autres actions menées par le réseau, les membres du MAF sont sensibles au dialogue « Science-Société » et à la transférabilité des résultats scientifiques vers le milieu non académique : dans le monde associatif, dans l’espace médiatique, mais également en milieu politique. À titre d’exemple, ils ont participé à la rédaction du trentième rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme intitulé « La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie » publié en juillet 2021, et à une audition à l’Assemblée nationale dans le cadre de la mission d’information de la Conférence des présidents sur « l’émergence et évolution des différentes formes de racisme ».

Actions aux échelles nationale et internationale

Outre les deux projets collectifs mentionnés, les membres du réseau MAF ont organisé plusieurs événements scientifiques et grand public aux échelles nationale et internationale. En France, citons la projection-débat autour du documentaire de Minju Song, « Ma famille sans frontières », organisée le 17 décembre 2020. Des discussions autour des dynamiques au sein de familles franco-est-asiatiques en France ont été menées par des membres du réseau travaillant sur ces sujets, en présence de la réalisatrice et d’une discutante sociologue, Beate Collet, externe au MAF et spécialiste de la question de la mixité conjugale à Sorbonne Université. Un autre événement scientifique en anglais, autour du dernier ouvrage de Khun-Eng Kuah à l’Université Jinan, The Social Production of Buddhist Compassion in Chinese Societies (Routledge 2022), à partir de ses enquêtes menées au sein de communautés chinoises de Hong Kong, Singapour et Taiwan, a été co-organisé le 30 juin 2022 par le réseau MAF, le Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (Cessma, Université Paris Cité) et le Centre d’études interdisciplinaires sur le bouddhisme (Inalco), avec Gilles Guiheux et Ji Zhe. D’autres séances de séminaires de recherche et journées d’étude ont eu lieu ou sont à venir. L’objectif de ces événements est de promouvoir les dialogues scientifiques à la fois disciplinaires et thématiques entre les membres du MAF et leurs pairs en sciences sociales, ceux-ci n’étant pas nécessairement spécialistes des questions migratoires asiatiques. À l’exemple du programme annuel 2022-2023 du séminaire « La Chine contemporaine et ses diasporas : l'apport des sciences sociales » à l’EHESS, les membres du MAF échangent avec des collègues spécialistes de questions de recherche variées, telles qu’identités sexuelles, économie souterraine internationale, ou encore anthropologie de l’alimentation.

Les actions menées par le réseau MAF se déploient également à l’échelle internationale. Avec les soutiens institutionnels et financiers de différents établissements, le MAF a accueilli et organisé, du 18 au 20 novembre 2021 à Paris, le quatrième colloque international Chinese migrations in Europe: between continuity and renewal de la China-Europe Research Platform. Une trentaine de collègues internationaux basés dans plus de dix pays sont intervenus, en présentiel ou distanciel. Cette expérience professionnelle a bâti un réseau collaboratif pour les coopérations actuelles et futures avec des collègues internationaux. Un autre événement scientifique international co-organisé par le réseau MAF et l’Université Xiamen, avec le soutien du Gis Asie, marque quant à lui le fruit d’une collaboration internationale de longue date : le lancement du livre Chinese immigrants in Europe : Image, Identity and Social Participation3 . L’événement rassemble une dizaine de contributeurs et contributrices internationaux affiliés à divers établissements de recherche et deux discutants experts en études migratoires : Li Minghuan, professeure émérite à l'Université Jinan, et Dominique Vidal, professeur de sociologie à l’Unité de Recherches Migrations et Société (Urmis, UMR8245, CNRS / IRD / Université Côte d’Azur / Université Paris Cité).

Perspectives

Depuis plus d’un an, les membres du MAF sont mobilisés — à titres variés : commissaire scientifique, membres du conseil scientifique, expertes, interlocuteurs et interlocutrices — par la préparation d’une exposition dédiée aux migrations de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France (de 1860 à nos jours) au Musée national de l’histoire de l’immigration, prévue pour l’automne 2023. Les connaissances scientifiques des membres du réseau MAF ainsi que ses connexions et partenaires au-delà du milieu académique, contribuent d’une façon majeure à la réalisation de cette future exposition, dont le thème de migrations asiatiques sera abordé, pour la première fois de l’histoire française, dans un musée national.

Dans le contexte de ses moyens actuels, le MAF recourt régulièrement aux rencontres en format hybride. Une journée d’étude interne est prévue en janvier 2023, afin de discuter collectivement de futurs événements scientifiques et grand public à organiser, et de possibilités de collaboration à l’avenir, en France et à l’international.

- 1Voir l’exposition photographique « (Sans) Frontières au temps du coronavirus : Regards croisés sur la population d’origine chinoise en France » : https://www.migrations-asiatiques-en-france.cnrs.fr/actualites/285-expo. - Regarder les deux versions sous-titrées du film documentaire : "Between Two Worlds: The Chinese Diaspora in France in the Time of Covid-19" https://www.canal-u.tv/chaines/cermes3/between-two-worlds-the-chinese-diaspora-in-france-in-the-time-of-covid-19 ; « Entre deux : La diaspora chinoise en France au temps de la Covid-19 » https://www.canal-u.tv/chaines/cermes3/entre-deux-la-diaspora-chinoise-en-france-au-temps-de-la-covid-19.

- 2Épisode 1 « Des mots qui blessent » ; Épisode 2 « Assis sur mon visage » ; Épisode 3 « La Lettre » ; Épisode 4 « Wang Mile ». https://www.migrations-asiatiques-en-france.cnrs.fr/actualites

- 3Liu Y., Wang S. (eds.) 2020, Chinese Immigrants in Europe: Image, Identity and Social Participation, De Gruyter.