Trois questions à Uli Sauerland, « fellow-ambassadeur » 2024 du CNRS

#TROIS QUESTIONS À...

Directeur de recherche au Leibniz-Centre General Linguistics à Berlin, Uli Sauerland fait partie des huit personnalités de la recherche mondiale qui ont rejoint le CNRS en tant que « fellows-ambassadeurs » en 2024. Il est reconnu pour ses travaux dans les domaines de la syntaxe, de la morphologie et de l'acquisition du langage. La question centrale de son projet de recherche est la suivante : que peut révéler l'étude du langage sur la pensée humaine ?

Uli Sauerland, vous êtes le fellow-ambassadeur 2024 de CNRS Sciences humaines & sociales. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de vos thématiques de recherche ?

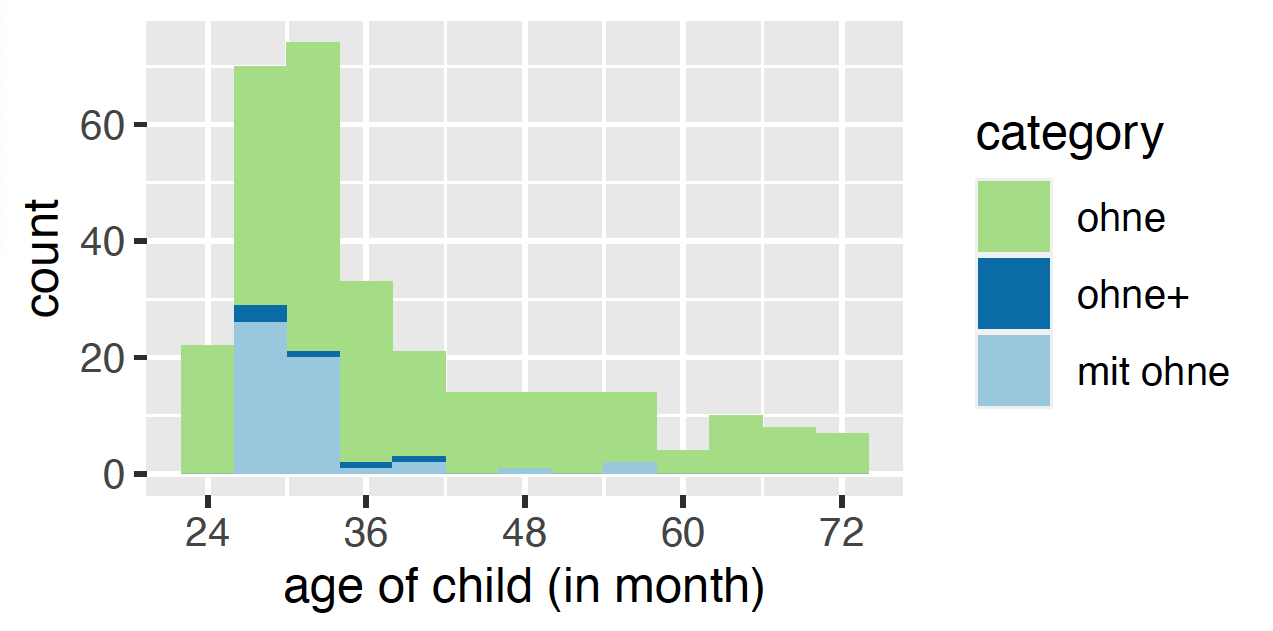

Bien sûr. La question qui anime mes recherches est de savoir ce que sont les pensées, et plus précisément les pensées humaines. Durant mon master en mathématiques, j'ai également été confronté à la linguistique, et j'ai été frappé par le contraste suivant : les mathématiciens utilisent principalement leur langue maternelle pour parler de mathématiques ; mais quelle que soit leur langue maternelle, ils s’accordent sur ce qu'est une preuve correcte. C'est ainsi que j'ai formé l’hypothèse et que je continue de croire que la pensée implique des représentations qui sont largement indépendantes de la langue. Les langues ne rendent que partiellement apparentes les structures de pensée, mais elles diffèrent dans les parties qu'elles montrent. J'ai en outre la preuve que, parfois, les enfants révèlent plus d'éléments que les adultes. Un exemple concerne la paire de prépositions contraires « avec » et « sans » d'une langue à l'autre. Contrairement à l'anglais, dans des langues comme le français (avec - sans) et l'allemand (mit - ohne), les mots eux-mêmes n'indiquent pas la relation logique entre les deux prépositions. Mais j'ai constaté que les enfants allemands de deux ans disent souvent mit ohne alors qu'un adulte allemand dirait simplement ohne (Figure1). La nature humaine pousse donc les enfants à créer un modèle qui n'existe pas dans la langue des adultes, la séquence mit ohne. Cela prouve que les enfants représentent déjà ohne comme une structure complexe, quelque chose comme « le contraire de avec ». Actuellement, je dirige un projet ERC qui tente de recueillir de nombreux autres exemples d'erreurs de langage apparentes commises par des enfants qui, de mon point de vue, s’explique par le fait que l'esprit des enfants est extrêmement logique.

© Uli Sauerland

Pourquoi avez-vous accepté de rejoindre le programme des CNRS Fellow ? En quoi cela peut-il être intéressant pour vos propres recherches ? Sur quels thèmes trouvez-vous intéressant de collaborer avec les équipes de recherche françaises ? Que pensez-vous que votre travail puisse apporter à cette collaboration ?

J'ai été ravi d'être nommé et de recevoir cette bourse. Nombre de mes collègues les plus chers et les plus proches sont associés au CNRS, et la manière dont le CNRS sélectionne et motive ses chercheurs et chercheuses en linguistique est exemplaire. Le CNRS attire un grand nombre des meilleurs chercheurs dans mon domaine, et c'est merveilleux d'avoir une sorte de carte d'entrée au sein des instituts du CNRS et de rencontrer et d'apprendre de tous ces excellents collègues. Je mène également, en ce moment, deux collaborations concrètes avec des chercheurs français. L'une concerne le projet que j'ai mentionné, dans le cadre duquel nous essayons de repérer les enfants qui commettent des erreurs de langage en ajoutant des mots supplémentaires. Notre hypothèse sera encore plus solide si elle ne se base pas sur une seule langue — l’allemand —, mais si nous trouvons, par exemple, des enfants français qui produisent la séquence « avec sans ».

L'autre projet sur lequel je travaille avec Hamida Demirdache, directrice du Laboratoire de Linguistique de Nantes (LLING, UMR6310, CNRS / Nantes Université) — grâce à un financement conjoint de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) — porte sur les différences entre le français et l'allemand et tente de trouver des preuves qu'après tout, la pensée serait partiellement dépendante de la langue parlée. Nous utilisons ici un jeu informatique dans lequel les participants doivent résoudre des problèmes impliquant la manipulation de concepts logiques abstraits que nous utilisons lors de tâches inférentielles basiques (des concepts comme la disjonction, la conjonction ou la négation booléenne). Ces concepts, qui sont en principe indépendants du langage, sont néanmoins représentés par des morphèmes ou des mots grammaticaux dédiés dans toutes les langues connues, mais ils ne le sont pas de manière homogène. En logique, l’application successive de deux opérations de négation sur une proposition donnée produit une proposition positive : le contraire du contraire de A (NON (NON A)) est A. Mais les langues ne sont pas nécessairement transparentes dans la manière dont elles expriment ces concepts. Par exemple, deux marqueurs négatifs en français peuvent indiquer une seule négation logique : « Personne n'a été étonné » peut signifier « Zéro personnes ont été étonnées ». Mais deux marqueurs de négation s'annulent toujours en allemand standard : « Niemand war nicht erstaunt » ne peut signifier que « Tout le monde a été étonné ». Nous examinons si ces différences ont un impact à l’heure d’aborder des tâches inférentielles présentées sous forme non-verbale. La question générale qui est derrière est dans quelle mesure la logique opère de manière indépendante du langage.

En outre, dès la première année, j'ai appris beaucoup d'autres recherches intéressantes menées dans les laboratoires de linguistique du CNRS — des travaux remarquables non seulement sur les différentes façons d'analyser le sens du langage, mais aussi sur la linguistique animale, l'analyse des peintures rupestres, la compréhension du langage chez les très jeunes enfants, et bien d'autres choses encore.

Le programme des CNRS Fellow prévoit un séjour d'un mois en France chaque année pendant trois ans. Vous avez récemment effectué votre premier séjour en France : comment cela s’est-il passé ? Quels sont vos projets pour les deux prochaines années ?

L'année dernière, j'ai effectué plusieurs séjours plutôt courts car l'un de mes enfants est encore à l'école, mais au total, j'ai passé près de six semaines en France. J'ai ainsi visité sept laboratoires à Nantes, Paris, Toulouse, Marseille et Nice. J'ai pris quelques photos avec des collègues du laboratoire Cognition, Langues, Langage, Ergonomie (CLLE, UMR5263, CNRS / Université Bordeaux Montaigne / Université Toulouse - Jean Jaurès), du Centre de recherche en psychologie et neurosciences (CRPN, UMR7077, CNRS / AMU) et du laboratoire Bases Corpus Langage (BCL, UMR7320, CNRS / Université Côte d'Azur) à l'automne. J'ai également visité le siège du CNRS à plusieurs reprises, en partie parce que j'ai également participé à une procédure de sélection des chaires de professeur junior (CPJ). Je trouve très intéressant de comparer le CNRS avec les organismes de recherche allemands, notamment l'association Leibniz où je travaille. La stabilité et l'indépendance dont bénéficie chaque chercheur est une caractéristique unique et forte du CNRS.

Au cours des deux prochaines années, je souhaite apporter au moins une contribution supplémentaire en reliant les recherches en cours dans différents laboratoires sur la manière dont les unités de signification peuvent être combinées. Le mécanisme formel traditionnel pour cela — l'application de fonction — généralise en quelque sorte le pire des scénarios. Mais pour les enfants en bas âge, les animaux ou dans de nombreux domaines de la communication adulte, des mécanismes moins puissants peuvent être plus efficaces parce qu'ils sont plus restrictifs. Je pense que, dans ce domaine, une meilleure compréhension formelle pourrait conduire à l'amélioration des techniques expérimentales et à de nouvelles découvertes au sein de plusieurs populations différentes.