Cet observatoire s’inscrit dans la suite des travaux menés depuis 2017 par le GISCOPE 84, Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle et environnementale dans le Vaucluse (GISCOPE 84).

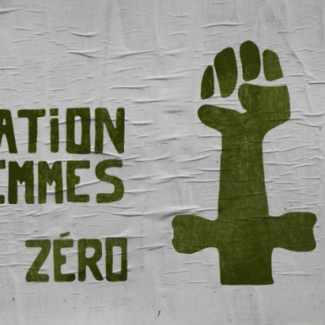

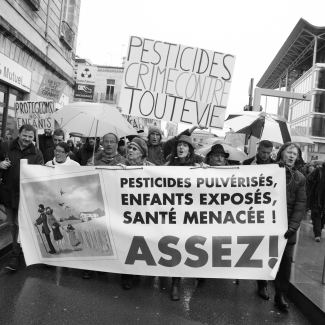

Une récente étude de l’Agence européenne de sécurité et santé au travail estime qu’au cours de la dernière semaine travaillée, 47,3 % des travailleuses et travailleurs d’un échantillon représentatif de six pays membres de l’Union européenne (dont la France) étaient exposées à au moins un des 24 cancérogènes pris en compte dans l’enquête. Autrement dit, les expositions professionnelles aux cancérogènes sont massives — et les cancérogènes utilisés dans les processus de production se retrouvent souvent dans l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, le sol que nous cultivons, les aliments que nous mangeons. En France, la Sécurité Sociale estime désormais que, chaque année, « le nombre de cas de cancer attribuables à l’activité professionnelle serait compris entre 69 600 et 102 100 ». Cela représente entre 16 et 24 % des nouveaux cas de cancers — une estimation plancher, puisque seuls les cancérogènes classés avec un niveau de preuve élevé sont pris en compte et qu’il est fait abstraction des effets cocktails. Au cours des dix dernières années, entre 1 500 et 1 800 cancers ont été reconnus en maladie professionnelle chaque année. Cela signifie qu’environ 98 % des cancers d’origine professionnelle restent non reconnus et donc socialement invisibles.

Une recherche pluriprofessionnelle pour transformer l’action publique

Face à ce double échec des politiques de prévention et de réparation, les organismes membres du Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle et environnementale dans le Vaucluse (GISCOPE 84) se sont associés pour mettre en œuvre un programme de recherche transformative. Ses objectifs : mettre en lumière les origines professionnelles et environnementales des cancers hématologiques, faciliter l’accès au droit à la reconnaissance en maladie professionnelle des victimes, et contribuer à prévenir les cancers de demain. Le GISCOPE 84 conduit à cet effet, depuis 2017, une enquête systématique auprès de malades atteints de lymphomes non-hodgkiniens et de myélomes multiples pris en charge dans les établissements du Groupement Hospitalier de Territoire du Vaucluse (GHT 84). Portée par une équipe pluriprofessionnelle composée de médecins hospitaliers, de professionnels de la prévention (médecins du travail, ingénieurs, chimistes, (ergo)toxicologues, etc.), ainsi que de chercheurs et chercheuses en sciences sociales, santé publique et biologie, la recherche transformatrice menée par le GISCOPE 84 repose sur la reconstitution systématique des parcours professionnels des malades, l’analyse de ces parcours par un collectif pluridisciplinaire d’expertise, en grande partie bénévole, qui identifie les expositions professionnelles subies à chaque poste de travail, et l’accompagnement administratif et social des patients et patientes éligibles qui souhaitent s’engager dans une déclaration de maladie professionnelle.

Allier utilité sociale et potentiel scientifique

Les premiers résultats de l’enquête mettent en évidence le caractère massif et structurel des expositions professionnelles aux cancérogènes, ainsi que de fortes inégalités sociales et de genre face aux expositions — et à la reconnaissance en maladie professionnelle. L’enquête contribue directement à briser l'invisibilité de l'origine professionnelle des cancers hématologiques et à améliorer l'accès au droit à la reconnaissance en maladie professionnelle des malades éligibles. En effet, plus de 9 % des malades ayant participé à l’enquête ont d’ores et déjà été reconnus en maladie professionnelle — soit un taux environ vingt fois supérieur à la moyenne nationale de reconnaissance des cancers hématologiques sur la même période.

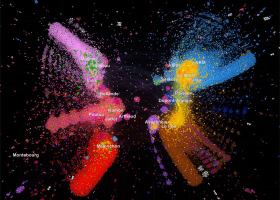

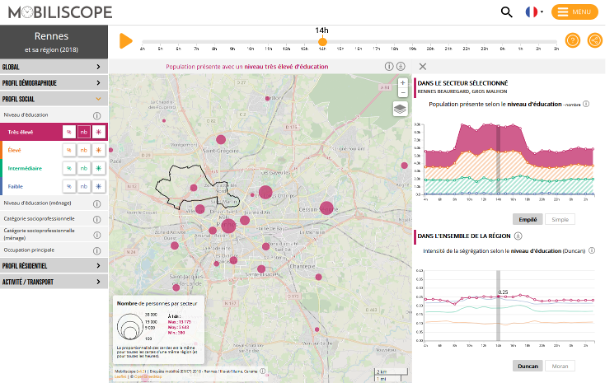

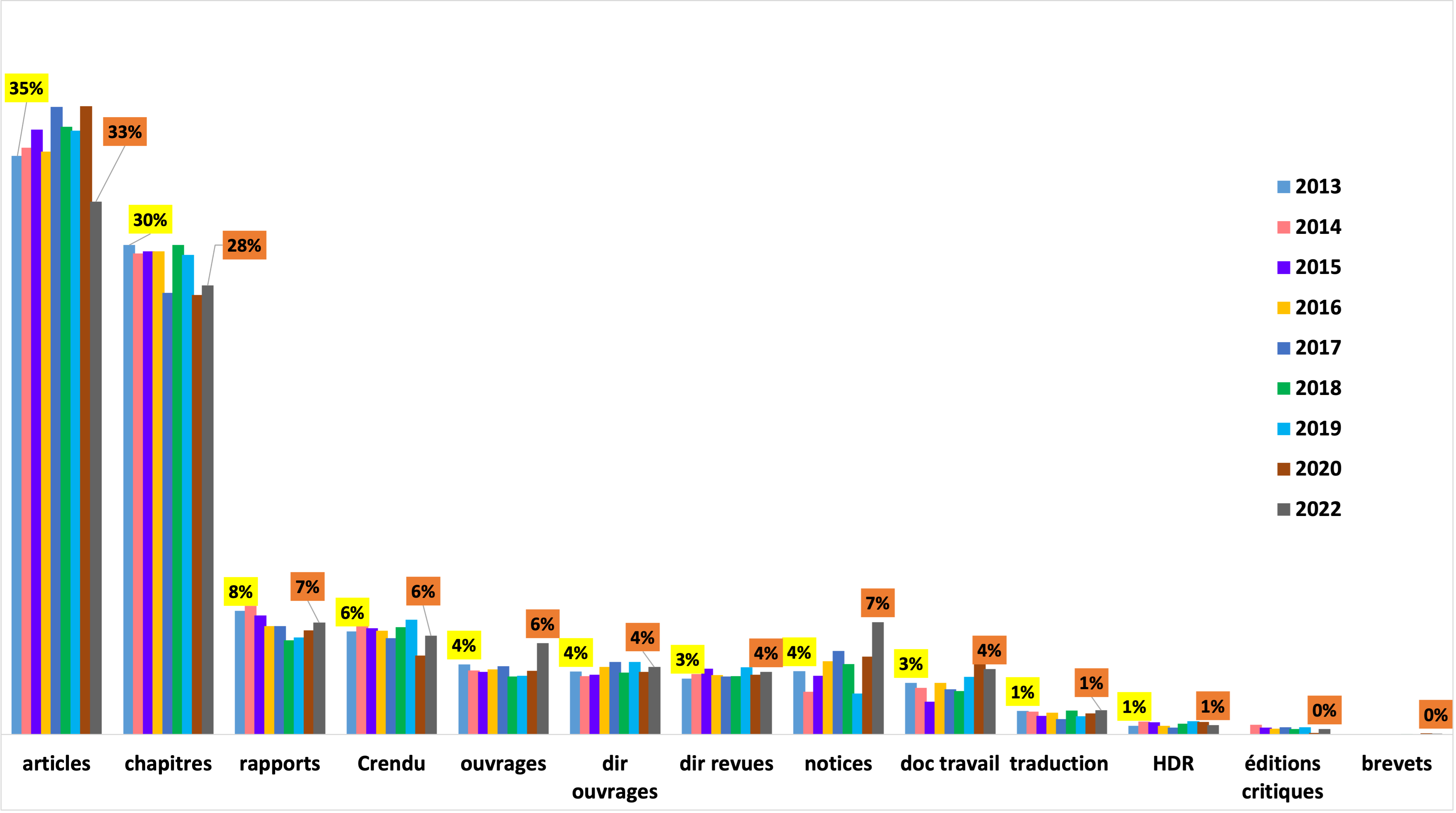

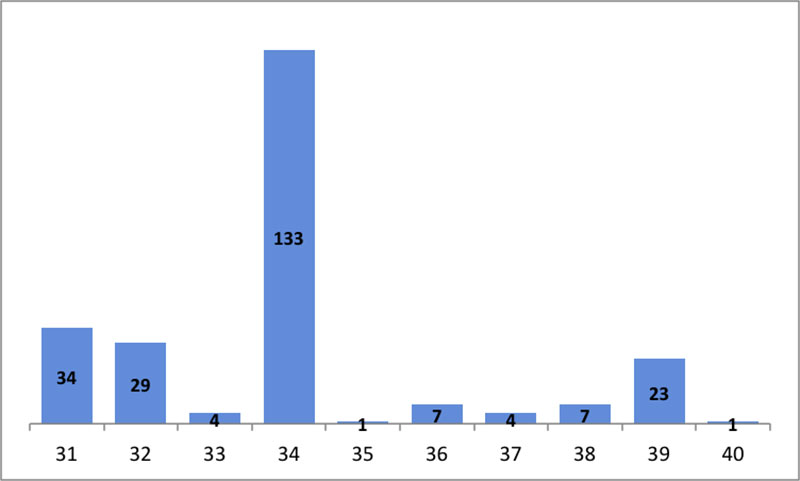

À ce jour, l’enquête a permis de documenter, et de coder dans une base de données, les parcours de travail détaillés de plus de 460 malades — ce qui représente plus de 6 000 postes de travail, avec une description fine des activités réelles de travail, ainsi que plus de 10 000 situations d’exposition à des cancérogènes. L’enquête GISCOPE 84 permet ainsi d’analyser, ensemble, les parcours de travail des personnes ayant participé à l’enquête, les expositions professionnelles aux cancérogènes qu’elles ont pu subir, ainsi que l’intégralité de leur parcours de soin et, le cas échéant, de leur parcours de déclaration-reconnaissance en maladie professionnelle. Ces données constituent aujourd’hui un socle scientifique permettant le développement de projets de recherche à l‘interface entre sciences sociales et sciences médicales & du vivant — en sociologie (inégalités sociales et de genre devant l’exposition et la reconnaissance en maladie professionnelle), économie de la santé (coûts des cancers du sang d’origine professionnelle et de leur sous-reconnaissance), épidémiologie clinique (expositions aux pesticides et devenir post-diagnostic des malades), ou encore en biologie (mécanismes de cancérogénicité et de chimiorésistance).

Un pôle d’expertise au service de la santé publique

En réponse à de nombreuses sollicitations — de la part d’oncologues et de médecins généralistes, de collectifs de travailleurs ou de riverains, ainsi que d’acteurs publics divers — le GISCOPE 84 développe actuellement la formation professionnelle (médecins, infirmières, avocats, personnels des caisses et mutuelles, etc.) et universitaire — notamment via le diplôme universitaire « Cancer – Travail – Environnement », ouvert en 2024 à Avignon Université. Le GISCOPE 84 contribue aussi activement à la prévention des expositions, en diffusant les résultats de l’enquête et en nouant des partenariats avec les acteurs de la prévention en milieu de travail (inspection du travail, caisses, services de santé au travail, etc.). Enfin, il joue également un rôle d’expertise et de conseil auprès des pouvoirs publics (Anses, Sénat, Sécurité Sociale, etc.), qui le sollicitent régulièrement.

Porteur : Moritz Hunsmann, CNRS, Centre Norbert Elias (CNE)